persone da una parte all'altra.

A differenza del periodo antico, ci furono però delle problematiche legate alle invasioni barbariche.

Le vie di terra

II succedersi delle

invasioni barbariche, a partire dal V-VI secolo, rese insicure le comunicazioni

terrestri in tutta l'area dell'Impero Romano in disfacimento. Nonostante i

danni derivanti dalla mancanza di manutenzione, i traffici via terra

continuarono a fruire anche nel medioevo della stupefacente rete stradale

realizzata dai Romani per fini strategici e commerciali. La sua estensione è

ben rappresentata nella Tabula Peutingeriana, una delle più antiche carte

geografiche esistenti.

Dove la rete stradale rimase in discreta efficienza, i

trasporti continuarono ad avvenire utilizzando carri molto simili a quelli in

uso in epoca romana.

Quando l'uso dei carri non era possibile, i traffici

avvenivano con l'uso di cavalcature, di regola

riservate al movimento di persone di elevato ceto

sociale ,ma gran parte del movimento di persone e cose

avveniva, verosimilmente, attraverso lunghi e

pericolosi spostamenti a piedi.

Le vie d'acqua

La difficoltà di utilizzare i percorsi terrestri rese

necessario per quasi tutto il medioevo il ricorso

alle vie d'acqua per i trasporti di persone e cose.

Non che esse fossero immuni da ostacoli e

pericoli; tuttavia risultavano meno onerose, più

dirette, almeno dove vi fossero il mare o fiumi

navigabili, e con rischi almeno in parte più

limitati. Le vie d'acqua interne erano solcate da

imbarcazioni di piccola dimensione.

I trasporti sulle più lunghe distanze marine,

anche se effettuati mediante piccolo cabotaggio,

richiedevano barche di maggior dimensione,

derivate dalle romane navi onerarie, che

trovarono una loro efficiente espressione

nell'epoca delle città marinare nella nave tonda o

cocca.

Queste navi, adatte al trasporto di merci nell'area

mediterranea, avevano propulsione a vela il che

le rendeva soggette allo spirare dei venti. Una

valida alternativa a queste imbarcazioni furono

per molti secoli quelle con propulsione mista a

remi e a vela, cioè le galere. Nate per esigenze

militari, furono utilizzate dai veneziani anche per i

convogli commerciali, le cosiddette "mude", verso

i porti dell'oriente e verso quelli atlantici.

Le galere furono utilizzate da tutte le marinerie

del Mediterraneo, dai Bizantini ai Turchi, dal

papato ai granduchi di Toscana, dai genovesi agli

spagnoli e all'Ordine di Malta.

Nello stesso periodo, nel nord Europa i popoli

vichinghi svilupparono un'imbarcazione a

propulsione mista (remi e vela) che consentì la

loro affermazione militare e commerciale: il

drakkar.

Dalle navi tonde si svilupparono verso la fine del

medioevo e all'inizio del rinascimento

imbarcazioni di sempre maggior dimensione,

adatte al commercio anche sulle rotte oceaniche:

le caracche, le caravelle e, infine, i galeoni.

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/LsyZS0Co0jXvFS8VaLKsOWiWQzEDt

AIy7WAz5veYUTlEtd4lD09Gf4g4876GVTkXU41QaDC6-07Lr6PmDMALhkWMx4o2HtOLt9DybXaLh3W4IGRuNBgHRY0

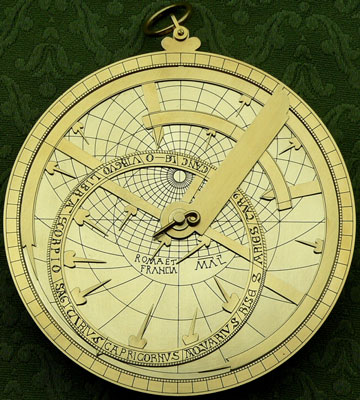

Essenziale per lo sviluppo dei trasporti marittimi

fu l'introduzione di nuovi e più evoluti strumenti di

navigazione, soprattutto la bussola e l'astrolabio,

mentre venivano migliorate le rappresentazioni

del mondo e le carte nautiche.

Senza questi strumenti di navigazione i trasferimenti sarebbero stati impossibili.

https://www.acilsestante.it/astronomia/scuola/descalzo/colombo/foto/b03_bussola.jpg

https://www.larucola.org/wp-content/uploads/p-10-11-Astrolabe-Karolingisch-front600.jpg

Non c'è stato dunque un passo avanti radicale per quanto riguarda i trasporti , ma le innovazioni navali sono state notevoli, tanto da permettere la navigazione verso nuovi continenti e la conseguente scoperta dell'America.

Nessun commento:

Posta un commento